对声律美学系列的注释

吃了几包辣条之后,试了试可以加入的各种链接,我意识到这个专栏的编辑模式和之前空虚用的是一样一样的,有动图有外链,曲库内的更是信手拈来,这正是我苦于之前在歌单简介里装不完的资讯的最好归宿啊。所以,第一篇开张的文字,准备好好整合一下我对声律美学系列的思路,并集中回复一下大家的各种疑问——这个系列实在接到太多充满好奇的提问。

先发个动图6一下

这个系列是我在找歌(其实更多的是纯音乐)的过程中突然间迸发的灵感,为什么很多音乐开头10秒一起,就有强烈感觉这整首一定是你的菜?你是不是也经常有这种感觉呢?为这种【既听感】做一个分类,是这个系列的初衷。

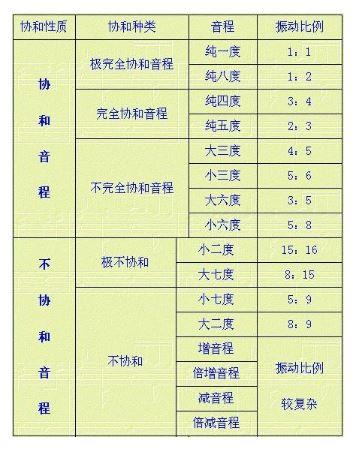

然而在实际分类的时候,我没有用曲库中的任何标签来划分,而是用了一个音乐学上【协和音程】的概念。老实说这样的划分其实有很大问题。

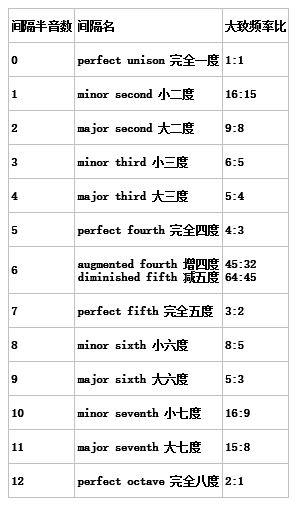

首先,协和与非协和,在数学上有一个界定:两个音符之间的频率比值越简单,听觉上越舒适。或者更精确的描述为:两个音振动比例为小整数比就协和,比例复杂就不协和。

按照这样一个界定,一个八度之内的音程协和程度应该是这样递减:

比如大家最爱的帕萨贝尔卡农:

额。。。本是想找个可视化的视频好对着讲,不好意思等我翻墙找一圈再说,那就先换上我最爱的巴赫小无1006序曲吧。。。

这个曲子是独奏曲,所有的和弦都是在一把小提琴上奏出的,通过可视化手段,你能很清晰的感受到音符与音符之间,乐句与乐句之间蕴含的强烈秩序感,全曲138小节有56节以上的部分是对前面某一节内容在不同音高上的模仿,这在作曲上被称为【模进】,同样的格式也见之于那首著名的卡农,这正是巴洛克时代对位法作曲技巧的精髓:在模仿中建立对称与秩序美。对于这个全曲就是一个声部的曲子而言,它的对位不是对于另外一个声部的,而是对于不同时间的【自己】。巴赫用了大量四连音的小节在一把琴上奏出重奏的效果,就是视觉化效果中非常密集的上下反复穿线的段落,你可以理解成穿线的两端是在短时间内模拟两个声部。而在这些重奏小节中,大量运用了协和音程,营造出一种一直在不同的和弦中微量切换,而变化量之间又很有规律的赶脚。表现在视觉化上的一个重要指征就是,你观察有多少线段是接近平行的,很多协和音程就是藏在这些准平行线的精准对位之间。

但这种数学界定是一个基于理想环境下的假设,也就是脱离文化心理上的干扰,将【人】的听觉完全假设成一个波形分析器,所以现在教材上对于这个概念的定义,也是用【在听觉上所产生的印象】的字眼来描述。很显然,作为人类,我们的听觉有物理上的共性,但对于实际经验千差万别的个体,这个假设的适用性是很受局限的,比如从小在印度南部长大的孩子对于听觉美的理解肯定迥异于英国伦敦长大的(这个可以对比【一】和【三】)。

为什么会出现这种共性上的假设?这来源于人们长期的经验总结:人耳对音高的感觉主要取决于频率比,而不是频率差。比如 220 Hz 到 440 Hz 的音差,和 440 Hz 到 880 Hz 的音差,人的听觉上认为是一样大的音差。古人很早就发现,如果两个音的频率比值很接近小整数比,那么这两个音同时发出来人会感觉很和谐。比如 440 Hz 和 660 Hz 的两个音,频率比值是 2:3,也就是现在称为纯五度(perfect fifth)的音程,和声效果很和谐,在各类乐曲都会广泛用作和弦。并且不管是毕达哥拉斯的传说,还是管鲍之交的故事里,都出现了这个音程,这说明人类对这个共识的起源很早,并且绝对是在早期文化彼此隔绝的情况下产生的。

究竟有多早?

下图是出土于新石器文化层的河南贾湖七孔骨笛,C14测定年代为距今7000年以上,有完整七声音阶,虽和今天的音值不太一样,但其中包含纯四度纯五度音程。尤其有价值的是,开孔周围的刻画线显示出了制作过程中可能用到的比例计算。

而2013年在德国发现的四孔骨笛更加让人震惊,因为它的C14年代达到30000年以上,是目前世界范围内,科学认定为乐器的物件中年代最久远的。虽然不像贾湖骨笛可以吹出声音,但从开孔位置估计也包含纯四纯五音程。人类能够欣赏音乐是一件很重大的事,是智人【认知革命】理论领域的一个重要辅证。而这种欣赏能力是从什么时候开始的,也许比我们何时开始直立行走还要重要——全世界的两腿动物可是真不少,但能够欣赏音乐的,我们还没找到跨物种的乐友,而这种对频率比例发展出的审美被认为是一种非常高级的神经关联才能产生的。虽然某些海洋哺乳动物可能也有音乐,但很显然我们还欣赏不了它们的,它们也欣赏不了我们的。。。额,扯远了。。。

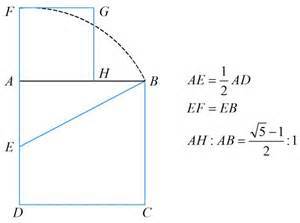

如果要进一步追问:为什么比值越简单的频率关系,听觉上越和谐?这就是个关于【美学】的大命题了。。。实在不是一两句说得通。。。有机会再开一篇详谈吧。其实说起来视觉中的黄金比例并不是一个数学上很简单的比例噢?(毕达哥拉斯表示:我路过的那个铁匠铺已经成了一个筐,啥东西都往里面装  而铁匠表示:我一脸懵逼

而铁匠表示:我一脸懵逼

)

)

Anyway,回到正题。说了这么多,听起来好科学的样子。【蓝而】对于音乐分类,我还未见过有人以【协和音程】占比重多少来划分的。所以对于这个系列,我一直很难回答的一个问题就是:这个曲子是协和音程还是非协和音程?这实在不能成为一个问题。。。真实的情况是,所有的曲目(除了个别为特定目的而作的练习曲之外)都包含协和音程与非协和音程,其中互相占比多少,应该没人做过这种计算吧,协和音程多的就是【协和曲目】?这肯定是个伪定义了。一个完整的乐句肯定要各种音程互相搭配才会好听,而不是协和与非协和的占比多少来决定,否则,作曲不是太简单了?一个劲的堆【纯音】就行了。。。从这个角度,我做的完全是个【伪分类】。

但为什么还是这样做了?前面说了,我的初衷是为【既听感】做个分类。而我既听感有点特别,能够触发联想的往往不单是相似的旋律,还有很多音程和调式。笼统来讲,这个系列也算是一种个人听觉实验吧,所以收着收着关不住了,后面越来越臃肿,不适合日常食用,而成了某种目录类的存在,有点想拆分,又不知如何下手。有个初步想法从我这些第一印象收集的素材中,以和弦、节拍、调式等更明白的标签来分类,但对于我手头目前并行的事情而言,这个大工程的工期肯定要拉很长了。

现在正在建设【三】关于微分音的部分,耳朵已经各种吃瓜状态,印度音乐本来之前涉猎不多,现在完全被颤麻了。。。然后又到处找格里高利素歌来对冲。。。(所以你的工期老是拖拖拖啊 >_<)

嗯,就到这里罢,大家有什么疑问继续来这儿留言吧,么么哒 (づ ̄ 3 ̄)づ

往期回顾

-

[第3期] 卡农找到啦

2016-05-26

-

[第1期] 第一反应

2016-05-24