Bo Diddley Beat | 幽灵节奏

1955年是早期摇滚丰收的一年:Chuck Berry发布《Maybellene》,Little Richard发布《Tutti Frutti》,Bo Diddley则选择在处女作《Bo Diddley》中描绘蕴藏无限可能性的律动蓝图。由于乐迷总是把更多注意力留给吉他独奏,Bo Diddley的节奏吉他手身份使他成了摇滚乐先驱殿堂中可能是最鲜为人知的一位。但毋庸置疑的是,他在Bo Diddley Beat这一以自己名字命名的节奏根基上,构筑出了之后几乎所有的音乐成就,也从摇滚乐一路影响到整个通俗音乐领域。

北京双人乐队工工工可能是Bo Diddley在当代最忠实的门徒。他们首张全长专辑《幽灵节奏》用仅有的吉他与贝斯,在Bo Diddley Beat的极简框架之上把“循环”一事演绎出繁复的韵味,将节奏吉他与吉他节奏捧到了一部作品的最高位。

尽管Bo Diddley Beat作为非洲-古巴(Afro-Cuban)节奏,初始听感与工工工标志性的幽灵和荒诞并无直接联系,但Bo Diddley确实赋予了它幽灵般深邃的解释方式。

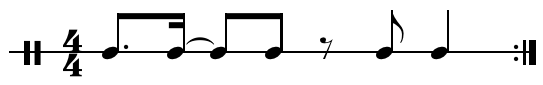

我们先通过Hamilton Loomis在演出现场致敬Bo Diddley的录音,看看什么是Bo Diddley Beat:

这里没有使用《Bo Diddley》作为范例,是因为Bo Diddley在吉他上用大量16分音符的哑音填充空隙,因此听起来并不容易分辨,而上述做法也正是Diddley主要的功勋所在。Bo Diddley Beat在鼓点上,同样通过16分音符的重音移位击打嗵鼓来实现,因此它的结构规整,其节奏的切分体现在暗藏于鼓点中的轻重音变换里。

Bo Diddley Beat 的基本形态

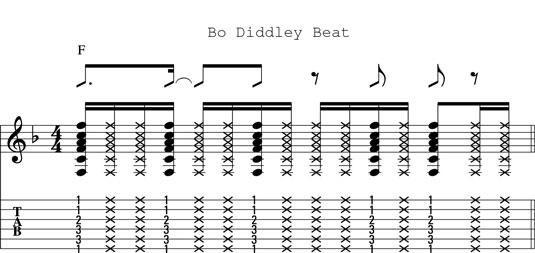

Bo Diddley Beat在《Bo Diddley》吉他节奏上的体现

关于Bo Diddley Beat诞生的故事有多种说法,Bo Diddley 2005年接受滚石杂志采访时表示,自己是在练习Gene Autry《Jingle Jangle Jingle》一曲时想出的这一节奏,他十二三岁时曾经从教堂里打发时光的老太太那儿听到过类似的节奏——也就是说,故事还得从很久以前说起。

早年Bo Diddley

晚年Bo Diddley

奴隶舞蹈Juba

18世纪,种植园的黑奴们在农闲时靠演奏手鼓来消遣娱乐,主人看到这幅热闹的情形,开始担心鼓点节奏里暗含煽动性密码,进而禁止黑奴使用任何乐器。作为对策,黑奴们转而在聚会时表演起从非洲带来的舞蹈——Juba,又名Hambone:把身体当做鼓组击来打节奏,包括拍手、跺脚、拍打胸脯、大腿和脸颊。

由于出身于奴隶,Juba舞直到19世纪中期才被吟游艺人学习,并在白人观众面前表演。绰号为Master Juba的吟游艺人可能是当时唯一一位与白人吟游团一同巡演的黑人,他的出现成了对黑面表演(Blackface)极大的讽刺。在与纽约的爱尔兰人后裔交流后,Master Juba对Juba舞进行改进,吸引了许多白人观众模仿。凭借着出色的技巧,1948年Master Juba与剧团前往伦敦巡演,因其动作之敏捷“绝不可能是人能做到的”,他被英国观众称作一种猎奇的“物质”。这大概就是Master Juba所有的故事,英国作家狄更斯1942年访问美国时,曾观看过一位黑人吟游艺人的表演,并在游记《美国笔记》中称他为“Boz's Juba”,但我们无法确认此人是否为Master Juba。

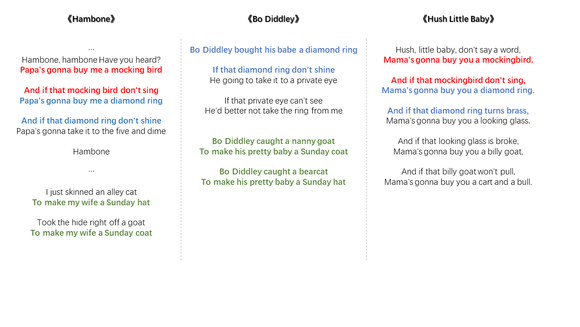

无论Juba还是Hambone,都一度带有强烈的种族刻板印象,它们最初都是弱势阶级为白人中产阶级提供的低级娱乐方式。Juba舞在Master Juba等几代吟游艺人身上不断发展改进后,孵化出了Bo Diddley Beat的节奏雏形,其配舞演唱的歌词则演变为版本众多的传统童谣《Juba Juba》或《Hambone》。我们熟知的《Hush, Little Baby》和《Bo Diddley》歌词内容与结构都脱胎于《Hambone》的“Mocking Bird”段落,尽管Bo Diddley拒绝承认其中的关联。

节奏本身不包含任何具象的信息;而成为童谣则是其影响力的重要证明,意味着它作为民间音乐,已经至少经过两代流传且高度成熟、精简且程式化,也只有这样才能被低龄人群模仿和传播。曾经是黑奴种植园舞蹈的Juba,就这样以洗去了种族偏见,以更抽象的方式进入到现代音乐和主流文化之中。

歌词对比

Boz's Juba

古巴节奏Clave

美国并不是黑奴贸易的唯一目的地,有超过一百万的黑奴也在古巴登陆,工作于当地的种植园。因此,传统非裔古巴木棍打击乐器Clave的雏形就是船只上硬木钉,而使用Clave打击出的节奏也叫Clave,包括Son Clave和Rumba Clave两种模式——

Son Clave,“3-2”:

Rumba Clave,“2-3”:

以Son Clave为例,通过与正常情况下4/4拍八分音符的对比不难看出,Clave节奏的精髓在于将第二拍往后移动了一个八分音符,借助休止符构成反拍,形成向后(也可以是向前)倾斜的感觉。因此,Son Clave第一小节间隔相等的三个音符也被单独命名为Tresillo,意为“三连音”,在流行乐中常被拆分出来使用:由于失去第二小节的支撑,Trseillo的连续使用便形成了持续向前的律动,听众要想平衡这种倾斜感,便只有借助“场外措施”——shake your body。工工工乐队在Tresillo的基础上展开的各种变体中,也应用了大量的Son Clave与Rumba Clave节奏型。

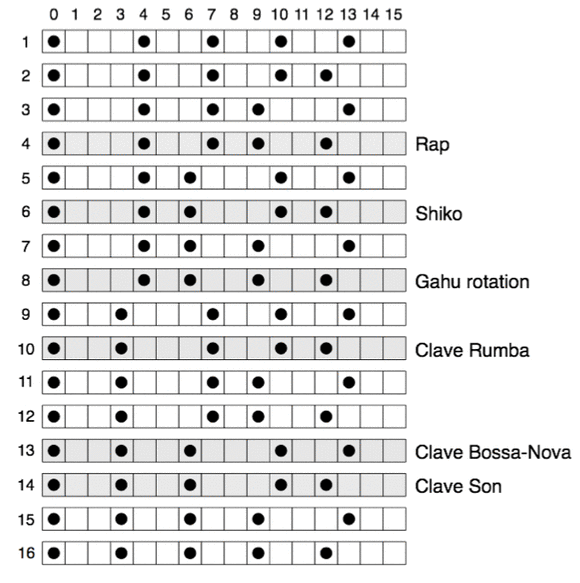

Clave节奏并非美洲独有,世界各地各种风格里几乎都能找到它的影子。除去上文以Tresillo为本体进行衍生的论调外,专注于研究非裔古巴节奏的数学家Godfried Toussaint还提出了非常有趣的“最大程度的均匀”论。Toussaint认为,人们总是尝试将五个十六分音符尽可能均匀地分配在4/4拍的一小节内,其结果之一便是Clave节奏。

下图是Toussaint整理的“最大程度的均匀”常见的分配结果,他将一小节分为十六块,标注了其中常见的节奏名,小圆点代表一次“击打节奏”:

那么,为什么是五个十六分音符呢?尽管在不同文化的音乐中,这两个数字差异很大,但从统计规律来看,之所以是16,是因为8稍显拥挤,32又过于复杂;而5介于4和8之间作为奇数,不至于让“分配均匀”太轻而易举地达成,增加了律动上的趣味。从本质上说,5/16的设定是由生理和心理本能决定的(Heartbeat论)。

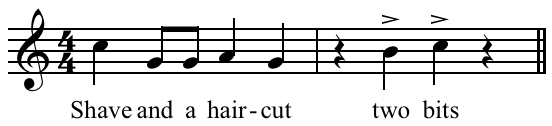

Shave and a Haircut, two bits!

与Bo Diddley Beat具有类似结构,由七个音符构成的“Shave and a Haircut (two bits)”,可能是世界上最著名的短乐句。因为具有强烈的喜剧效果,Shave and a Haircut代表着与歌曲正文情绪的脱离,常被作为开头或结尾的标志,乐团演奏尤甚;Shave and a Haircut与two bits构成的呼喊与回应(Call and Response)也是常用的敲门、接头暗号或鸣笛模式,甚至被当作业余摩尔斯电码爱好者的专属“落款”。据说,这一乐句的歌词来自美国早期理发店招徕顾客的吆喝,一个“bit”代表着1/8美元,”two bits“也就是25美分。

同Clave节奏一样,由于Shave and a Haircut (two bits)的应用在世界各国各领域的文化中都能找到,没有证据表明它的种族归属,属于名副其实的公有领域。正因如此,我们才有理由推测Bo Diddley与该节奏之间存在已不可追认的间接联系。

重复重复:与John Lee Hooker的联名

从摇滚乐放眼布鲁斯,精彩的独奏和即兴段落不少,但具备抽象结构的重复段原型屈指可数。聊回工工工。工工工作为live-based的双人乐队,他们不得不借助强调的节奏来代替鼓点,又要在此之上进行相对具体的表达。于是在工工工仅有五支单曲中的《突发》,Bo Diddley与John Lee Hooker以史无前例方式相遇了。Bo Diddley Beat被嵌入铺垫boogie节奏的最小单元,推进出Hooker在Boogie Chillen中改良出的有三个音构成的结尾部分。

在上半年前集中听爵士乐时,我沉迷于动机在即将成型时被迅速打破的即兴快感,但Bo Diddley Beat与Hooker的吉他Boogie无疑与这种追求背道而驰,走向单一的,天赋的,可无限延展的另一个极端。前者在律动上做文章,不是左右摇摆,亦非超越人体极限向前直冲,只用最简结构的五个音符在均匀与不匀均之间达成平衡,节奏吉他因此获得了纵深;John Lee Hooker的吉他boogie就完全像机车启动的轰鸣一般了,它是律动的子宫,布鲁斯之所以成为摇滚乐的上帝之手。听听青岛乐队四线方格的《发条人》,你会明白我说的意思:Boogie Chillen如何从Hooker的one-man-band,一步步被砌成摇滚乐吉他riff的英雄巨像。

但是当他们晚年出现在后辈乐队的演唱会现场,作为老祖宗被推举到台前时,两位都只是用吉他铺垫那些伟大作品最底层的节奏构造。从这一层面上说,Diddley与Hooker的成就具有原型之美,他们身上流淌着密西西比北部山区的血液。

这种山区的Hill Country Blues是低调、单调和专注的音乐,大部分歌曲在长达近十分钟的riff洗礼后最终往往只能戛然而止,仿佛我们是从无限大中管中窥豹。公众号过度分享称“大概是因为乐手们的活动范围更小,生活更简单。他们很少离开山区。”而工工工在聊到城市和生活环境对创作的影响,也表达过类似的状态:“我在北京待的时间最久,待的时间长就会觉得无聊,但是无聊也是我们创作力的来源。”

为什么是Bo Diddley?

上文已经充分介绍了Bo Diddley Beat可能存在的各种灵感来源,不过我们倒不必对Bo Diddley进行任何程度上的任何指控:同样被供奉在殿堂高位的Chuck Berry,Muddy Waters,作者此前已介绍过他们留名乐史的革新成就,也绝非天才奇思的横空出世,而至少有着至少几十年民间沉淀。

那么在民间遍地开花的情况下,为什么出名的是Bo Diddley们呢?我认为有以下两点原因:

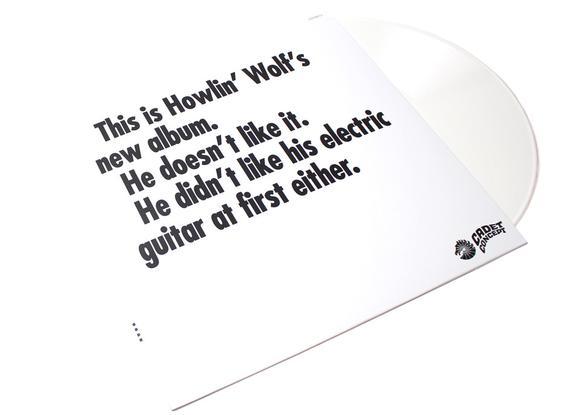

其一是电声乐器的发明对音乐表现力的极大增强,率先拿起电声乐器演奏传统的艺人,便占据了先机。要知道这可不是“拿起”简简单单的一个动作,而是观念的颠覆——还记得吗,Howlin' Wolf有张唱片的封面还留着唱片公司的嘲讽“他一开始也不喜欢电吉他”。

其二,20世纪上半叶的媒介革命。广播,唱片的等技术诞生让欣赏音乐不再绑定于现场表演。如果说19世纪的乐谱传播带来了词与曲的信息统一,广播和唱片的出现则意味着音色和情感层面的信息统一。人们能够去欣赏那些无法到达现场的音乐了,那么共享着特定文化的市场推举出的代表作品,开始在另一处的文化根源迥异的家庭的留声机里旋转起来时,第一批登上新大陆的艺人必定占尽信息不对称的先机,在新大陆上被顶礼膜拜。美国布鲁斯老将们在欧洲掀起的布鲁斯革命就是典型例子。

因此,无论Bo Diddley或Chuck Berry,都是消费者用钞票(唱片销量)推举出不自觉的文化输出代表,他们不自觉地从过往汲取养分,佐以适当的个人风格创新,在一个恰好的时间点,将文化根源用那个时代最具感染力的形式作出了总结陈词。

中国民俗学者朝戈金在定义“口头传统"时作过类似的表述:“(口头传统)不仅是指一位歌手在一次表演中的所有内容,或者是他的所有表演的内容,而且还包括那些没有叙述出来的由歌手和听众所共享的知识。”Bo Diddley身上所共享的知识,也许就是流淌在非裔美国人祖辈血液里的非洲节奏,甚至在于上文提过的,我们作为人类所天生具备的心跳律动。

Howlin' Wolf的那张专辑

最后放一个歌单

感谢王子龙、果酱先生的乐理指导

参考资料:(外文网站链接一般会带文章标题,不另外列举)

资料索引与百科:维基百科相关词条;

http://pancocojams.blogspot.com/2014/01/thethe-source-of-shave-and-hair-cut-two.html

http://pancocojams.blogspot.com/2014/01/examples-of-shave-and-haircut-childrens.html

Bo Diddley:

https://www.rollingstone.com/music/music-news/the-indestructible-beat-of-bo-diddley-59117/

https://web.archive.org/web/20110916174706/http://guitarinternational.com/2011/08/29/bo-diddley-interview-i%E2%80%99m-the-son-of-a-bitch-that-did-it/

文献:

The Big Beat: Origins and Development of Snare Backbeat and other Accompanimental Rhythms in Rock 'n' Roll

https://www.tagg.org/xpdfs/TamlynPhD1.pdf

Juba/Hambone:

http://www.furious.com/perfect/bodiddleybeat.html

https://pages.stolaf.edu/americanmusic/2015/02/24/juba-this-juba-that-the-history-and-appropriation-of-patting-juba/

https://www.bethsnotesplus.com/2013/07/hambone.html

https://grizzlybeargb.blogspot.com/2017/08/various-versions-of-song-information.html

Clave节奏:

https://www.musical-u.com/learn/clave-the-secret-key-to-pop-rhythm/

https://www.ethanhein.com/wp/2013/why-is-son-clave-so-awesome/

https://www.libertyparkmusic.com/cuban-music-instrument-clave/

Shave and a Haircut:

http://pancocojams.blogspot.com/2014/01/thethe-source-of-shave-and-hair-cut-two.html

https://www.historicalsociety.com/shave-and-a-haircut-two-bits/

工工工:

《专访工工工|工工、工工、工工工》

https://mp.weixin.qq.com/s/heiNMcHspFU-EtSHWVw_Tg

《昨天去育音堂看工工工》

https://mp.weixin.qq.com/s/b9EvMGQXo80EyMXyeqznjg

Hill Country Blues:

http://www.msbluestrail.org/blues-trail-markers/hill-country-blues

《风格 | 山区乡村布鲁斯(Hill Country Blues)》https://mp.weixin.qq.com/s/1t0VxfhlusiIbBNPQ1CF3JqA

往期回顾

查看更多 >-

[第130期] ***受审查影响,本专栏改在公众号offT...

2020-11-01

-

[第129期] 专访Band of Heysek:山区蓝调就是某种...

2020-05-12

-

[第128期] 布鲁斯“恶人形象”的塑造 | 山区纪事...

2020-05-12

-

[第127期] George Mitchell上山下乡记 | 山区纪事...

2020-05-12